確定申告の時期も近づき、矯正治療中の患者さんから医療費控除と高額療養費制度についての質問が増えてきたので解説したいと思います。

医療費控除とは

1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする家族・親族のために一定額を超える医療費を支払った場合、その医療費を基に計算される金額の所得控除を受けることができ、これを医療費控除といいます。

健康保険診療の自己負担分、あるいは、自費診療でも治療のための医療費が対象です。

美容目的(審美目的)の医療費は対象とならないため注意が必要です。

自費診療での矯正治療やその他歯科治療は、治療目的とみなせる場合に限り医療費控除の対象となります。その場合、美容目的ではない旨明記された診断書が必要になる場合があります。

高額療養費とは

1日から月末までの1ヶ月間にかかった健康保険治療の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分が後で払い戻される制度です。月をまたいでかかった医療費は、月ごとに都度、自己負担額を計算し請求します。

健康保険治療の自己負担分が対象なので、自費診療での矯正治療は対象外です。

顎変形症の外科矯正などを健康保険適用で行う矯正治療の場合、「1日から月末までの1ヶ月間」にかかる健康保険治療の自己負担額は「一定の金額」を超えるほどにはならないので、矯正単独では高額療養費の対象とはなりません。

ただし自己負担額は世帯合算できるので、ご家族全員の全ての自己負担額の合計を計算する必要があります。

外科矯正の入院手術については、自己負担額が高額になるため一般的に高額療養費の対象となります。

医療費控除の詳細

医療費控除は自身で確定申告の際におこないます。

1月1日から12月31日の間に支払いをした医療費の合計を、2月16日から3月15日の間に確定申告をします。

確定申告は、

・担当税務署に行って確定申告書を提出

・担当税務署に確定申告書を郵送

・インターネットで電子申告(e-tax)

担当税務署の管轄は、住民票の住所により決まっています。

また、5年前のものまではさかのぼって申告することができます。

※医療費控除は年末調整で処理することはできず、自分で確定申告する必要があります。

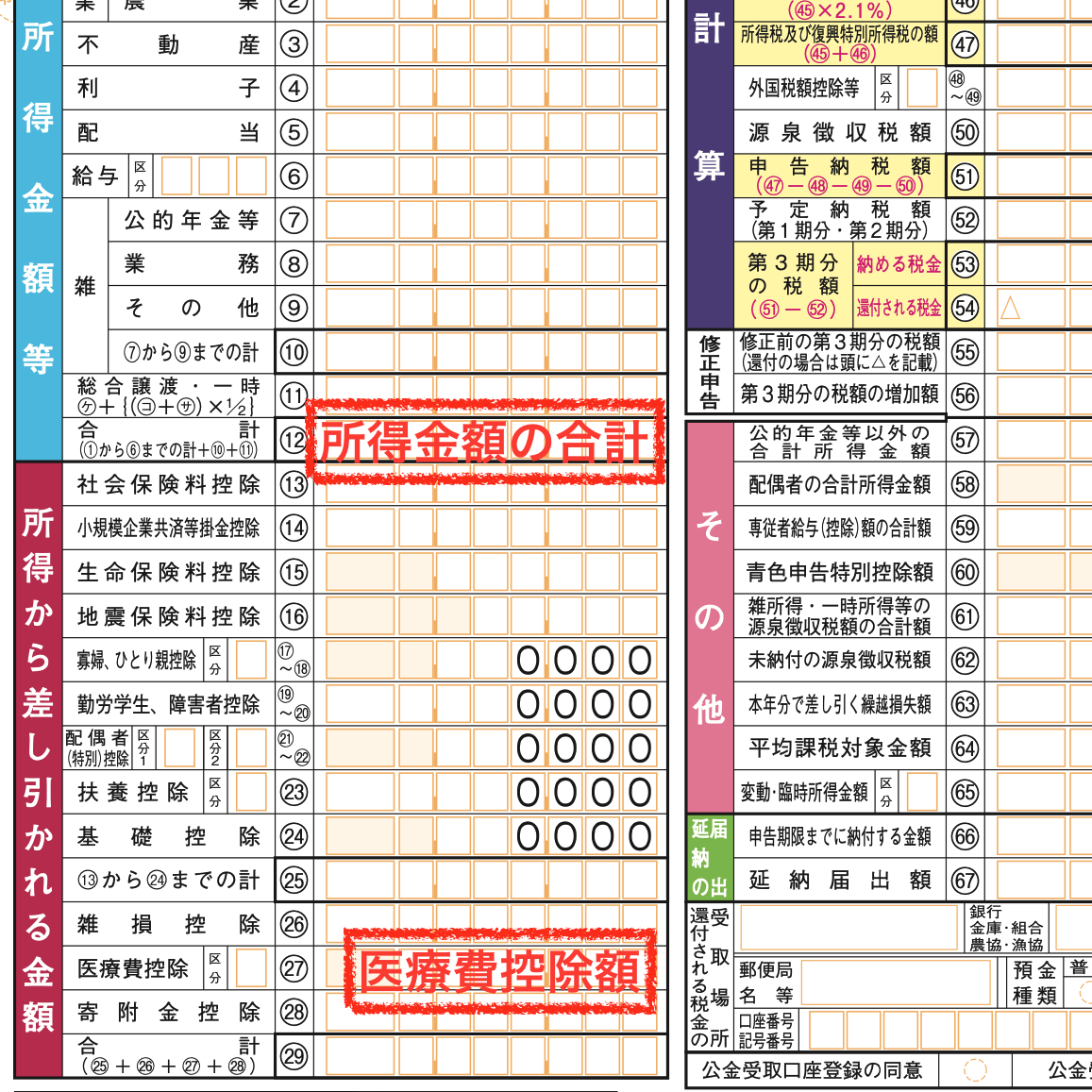

医療費控除額の計算の仕方は?

【1月1日から12月31日までの医療費の総額】

ー)【保険金などで補填される金額】

ー)【10万円(所得の合計が200万円以下の場合所得の合計額の5%)】

=)【医療費控除顎】(最大200万円が上限)

「合計所得金額」など耳慣れない言葉がでてきますが、いちど確定申告書の記入をしてみると理解しやすいと思います。確定申告書は国税庁のホームページなどからダウンロードできます。

デンタルローンや分割払いの場合の計算方法は?

金融機関をつかって分割払いをする場合でも、医療機関に対して一括払いであればデンタルローンを使ったかどうかは関係ありません。

金融機関でのローン契約に関わらず、医療機関に支払われ領収書を発行された金額が医療費控除の対象となります。

未納の医療費は、実際に支払いをした年度の医療費控除の対象となるので、金融機関を使用せずクリニックと直接の契約で分割支払いをしている場合は、支払い分のみ(領収書を受け取った分のみ)が当年度の医療費控除の対象です。

世帯全体とは?

「生計を一つにする家族」と定義されており、同居は条件とされていません。

したがって、扶養家族、夫婦が共働きの場合、仕送りをして離れて暮らしている家族、単身赴任の父親などもOKです。

交通費の請求は?

基本的には電車、バスなどの公共交通機関でかかった費用が対象です。タクシー代、マイカーのガソリン代などは対象となりません。

バスなどでは領収書がもらえない場合などもありますが、きちんと記録をして一覧できるように提出すれば大丈夫です。乗車した日付と区間、金額などを毎回きちんと記録しておくことが大切です。交通費や薬局での薬代など含めて10万円を超えた分が控除の対象です。大切に保管しましょう。

矯正治療のうち医療費控除の対象となるもの、ならないもの

歯科治療・矯正治療に限らず「美容目的」「審美目的」や「予防目的」の医療行為は医療費控除の適応にはなりません。

美容整形や人間ドックなどが対象外の代表的な例になります。

医療費控除の対象となる事例

・子供・成長期の矯正治療

・健康保険適応の歯科矯正治療は成人/子供を問わず対象

(例・顎変形症の外科矯正、6歯以上の多数歯欠損、厚生労働大臣の定める先天性疾患)

・一般的な自費診療の成人の矯正治療の場合は美容目的ではないことの証明(診断書)が必要になる場合があります。

通常の歯科矯正治療であれば、医療費控除の対象とできるので、診断書の発行などは通院中のクリニックに相談しましょう。(診断書の発行には数千円程度の診断書発行料がかかるのが一般的です)

医療費控除の方法

医療費控除を受けるためには【医療費控除の明細書】を作成して所得税の確定申告書に添付します。

医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

また医療費の領収書は自身で5年間保存する義務があります。

なお、セルフメディケーション税制を利用する場合は医療費控除は受けられません。

また美容目的とされるものは対象とならないため、成人の自費診療での矯正治療は担当医から診断書をもらっておくと円滑です。

【確定申告に添付が必要な書類】

・医療費控除の明細書(国税局にリンク)

・医療費通知(原本)

・その他診断書等(添付・提示を省略の場合自分で5年間保存)

・領収書類は自分で5年間保存

なお、確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力画面で読み込むことができるエクセルのフォームを国税局のウエブサイトからダウンロードすることができます。

確定申告により確定した所得金額に基づき所得税の税率が決まります。

所得金額の計算方法はおおまかには【所得の総額】ー【様々な所得控除】で計算します。

所得控除には基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険控除、製麺保険料控除などがありますが、これら控除のひとつが「医療費控除」です。

医療費控除によりどの程度税金が安くなるか

医療費控除によりどの程度税金が減少するかは、それぞれの患者さんの所得税の税率により異なります。大まかな計算式は下記の通りです

減少する税金の額=【年間の医療費合計-10万円】×所得税率

わかりにくいですが、医療費などを所得金額から控除することにより「課税される所得金額」が減少します。

課税される所得金額とは年収そのものではなく、年収から各種控除を差し引いた金額です。

この金額に応じて所得税率が決定され、所得税が算出されます。

さらに、所得税に基づいて住民税や復興特別所得税などが算出されます。

例えば、年間の医療費100万円、所得税23%の世帯の場合

【100万円ー10万円】×23%=207,000円所得税が減少します。

さらに住民税は所得税に基づいて10%で算出されるので、90万円×10%=9万円、

そのほかに2.1%で算出される復興特別所得税で18,900円の減税

合計で30万円程度の減税を受けられる計算となります

所得税は、下表に基づいて算出されます。

各種控除計算後の「課税される所得金額」に基づいて所得税が決定されるので、各自の年収により医療費控除の恩恵は異なります。

場合によっては、控除によって課税される所得金額のゾーンが下がる場合があり、その様な場合には非常に高い減税効果が得られることもあります。

| 所得金額 | 所得税率 | 住民税の税率 |

| 195万円以下 | 5% | 10% |

| ~330万円以下 | 10% | 10% |

| ~695万円以下 | 20% | 10% |

| ~900万円以下 | 23% | 10% |

| ~1800万円以下 | 33% | 10% |

| ~4000万円以下 | 40% | 10% |

| 4000万円超 | 45% | 10% |

例1:年間の医療費が80万円、所得金額が330万円だった場合

(1) 10万円を超えた分が医療費控除の対象:80-10=70万円

(2) 所得金額330万円の所得税率は10%:70万円の10%は7万

確定申告により7万円所得税が下がります

(3) 住民税は一律10%:70万円の10%は7万円

翌年支払う住民税も7万円下がります

この例では80万円の医療費の実質が66万円

例2:年間の医療費が140万円、所得金額が500万円だった場合

(1) 10万円を超えた分が医療費控除の対象:140-10=130万円

(2) 所得金額500万円の所得税率は20%:130万円の20%は26万円

確定申告により26万円所得税が下がります

(3) 住民税は一律10%:130万円の10%は13万円

翌年支払う住民税も13万円下がります

この例では140万円の医療費の実質が101万円

一般的に矯正治療は、表側の矯正装置で80~110万円程度、裏側の矯正治療では140〜170万円ほどの総額となりますが、医療費控除などの制度利用で見かけほどの支出とならず見すみますので、矯正治療の支払いをした年はかならず確定申告をしましょう。

高額療養費の詳細

健康保険治療において、毎月1日から月末までの1ヶ月間に「自己負担限度額」を超えた高額な医療費がかかった場合、超えた額が後から払戻されます。

・自己負担額は世帯合算できます。(世帯とは健康保険に加入している被保険者とその被扶養者)

・自己負担額の基準額を超えたかどうかは、受信した医療機関ごとに計算します。

同じ医療機関内でも医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。

・自己負担額は月収により異なります。

・高額の負担が今年すでに3回(年3月)以上ある場合、以降は多数該当高額療養費の適応となり、自己負担限度額がさらに下がります。

| 標準報酬月額(報酬 酬月額) | 自己負担限度額 (負担する金額の上限) | 多数該当高額療養費 (同年4月目以降) |

| 83万円以上(81万円以上) | 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% | 140,100円 |

| 53~79万円(51.5〜81万円未満) | 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% | 93,000円 |

| 28〜50万円(27〜51.5万円未満) | 80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% | 44,400円 |

| 26万円以下(27万円未満) | 57,600円 | 44,400円 |

| 低所得者 (被保険者が非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |

準報酬月額とは、健康保険料等の算出に用いる4~6月の税込各種手当込みの月給平均

入院手術など高額な診療費用が見込まれるときの準備

通常は、支払い後の申請により1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます。しかし、後から払い戻しされるので一時的とはいえ、大きな出費は負担になります。その場合には①マイナ保険証の利用、または、②限度額適用認定証の利用により、窓口での支払額を当初から自己負担限度額までとすることができます。

外科矯正の手術で入院する際などは、あらかじめ手続きなど準備をしておくと良いでしょう。

a)オンライン資格確認を導入している医療機関等の窓口で、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(=マイナ保険証)を提出し、「限度額情報の表示」に同意する方法

b)オンライン資格確認を導入していない医療機関等や、協会けんぽにマイナンバーの登録が行われていない場合は、「限度額適用認定証」を保険証(資格確認書)と併せて医療機関等の窓口に提出

・健康保険限度額適用認定申請書をダウンロードして印刷、記入、郵送等で提出して申請します

まとめ

・医療費控除は、世帯ごとに1年間の医療費の領収書を一覧にして確定申告を。

・医療費控除の内訳は【健康保険治療の自己負担分】と【美容目的を除く自費診療での治療費】

※【セルフメディケーション税制適用の場合、通常の医療費控除は適用できません】

・高額療養費は、1日から月末までの1ヶ月間にかかった健康保険治療の自己負担分が基準を超えた場合に適用

子供の矯正治療は基本的にすべて医療費控除の対象です。

矯正治療は基本的に医療医控除の適応とできますが、成人の矯正治療の場合には美容目的ではないことを証明する診断書が必要な場合があります。

高額療養費制度は、1ヶ月の間に健康保険診療の自己負担分が高額だった場合に適応されるものなので、基本的に矯正治療は関係ありません。

顎変形症の外科矯正の、入院手術などは高額療養費制度の対象となります。